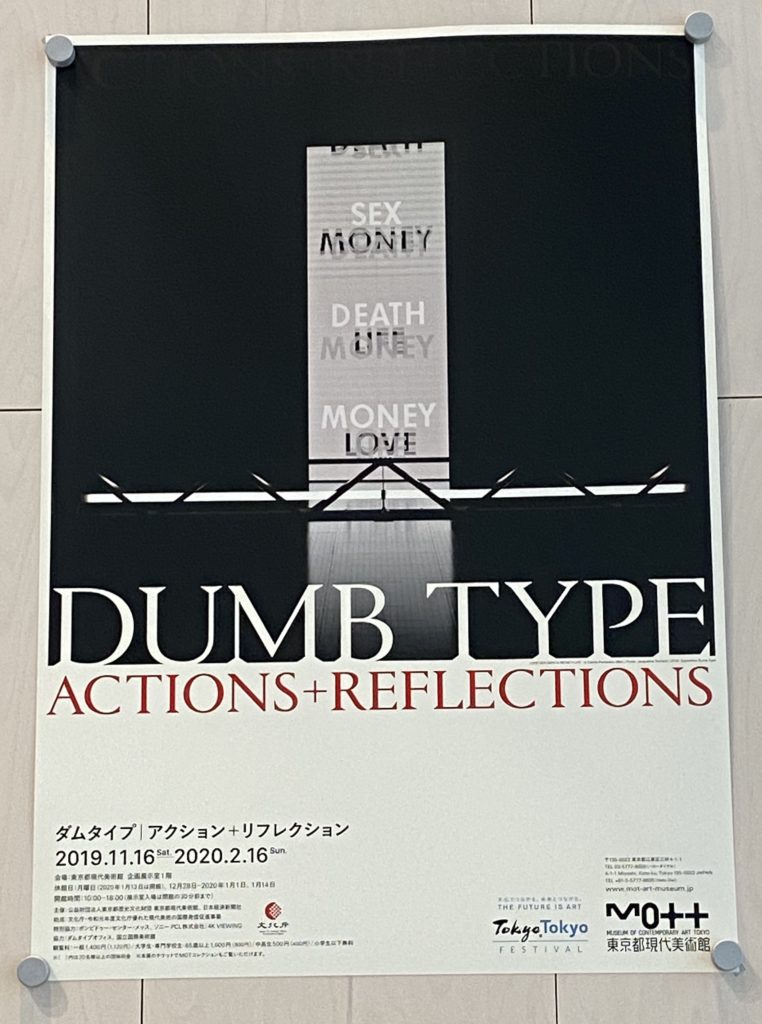

「ダムタイプ アクション+リフレクション」@東京都現代美術館

終了間際のダムタイプ展に駆け込み。さすがにこれだけは外せない展覧会。じっくりと今までの作品をビデオで見直す。80年代から90年代の作品が中心だから、既に30年近く経っているのにいまだに新しい。古橋悌二という才能の偉大さを改めて実感する。もちろん、彼亡き後も、高谷史郎や池田亮司らが、ダムタイプとして、あるいは個人として活動を継続しているのだから、過去形で語ってはならないのだけど。。。

ダムタイプの作品の魅力を語ることは難しい。ビジュアル・アートであり、パフォーミング・アーツであり、音楽、映像、ダンス、デザイン、演劇がジャンルを超えて融合した作品群である。コンピューター制御された画像とこれにシンクロするノイジーなテクノ音楽も色あせてはいない。なにより、セックス、政治、生、関係性を深く掘り下げていくその思想のキレが圧倒的である。こんなユニットが、かつて日本で活動していたという事実が奇妙に感じられる。

僕は展覧会でS/Nやメモランダム、OR、Voyageなどの過去の作品群を見直しながら、80年代から90年代のことを思い出していた。それは、サイバー・パンクが脚光を浴び、機動戦士ガンダムやアキラが流行して人類がニュータイプとして進化を遂げるのではないかという予感に漠然と捉えられていた時代だった。テクノロジーはまだ未熟だったとは言え、パソコンが普及し始め、90年代に入ればインターネットが普通の人でもアクセスできるようになった。電脳空間に接続された人間の意識は拡張し、変性して新たなステージに上昇していくだろうという予感を皆が感じていた。

同時に、日本ではポスト・モダンの時流に乗って、ニュー・アカデミズムといわれる一群の若手思想家が登場した。中沢新一、浅田彰、柄谷行人、磯崎新・・・。「人間は死んだ」というフーコーの思想に共鳴し、人間中心主義の思想から構造へ、さらに歴史を共時的にとらえ、時代の文脈から切り離された意匠やデザインを引用することに新たな価値を見出そうとした。時代は確かに変わりつつあった。冷戦の終焉によるグローバル化の加速がこうした意識を後押しした。

そんな中で、ダムタイプは、何よりもまず最先端のテクノロジーを使ってクールなビジュアルと音楽を提示するユニットとして注目を浴びた。統合された身体を解体するような痙攣的な動きと反復をベースにしたダンス・パフォーマンスは、まさにポスト・モダンに相応しい新たな表現だった。リーダーの古橋悌二がゲイであることを公言し、やがてAIDSを発症させた点でも、彼らはそれまでの日本の風土から完全に切り離された越境的存在だったと言えるだろう。

僕たちは、そんな彼らの表現に、次の時代の新たな人間像を見出したのである。さらにテクノロジーが進化していけば、確実に、アートはダムタイプのような表現者を生み出していき、さらに人類の精神世界も拡張された電脳空間の中で新たなステージを向けるだろうと信じていた。

あれから30年。確かに、テクノロジーは進化した。当時のパソコンよりもはるかに性能の良いスマートフォンを普通に人々が携帯し、インターネットの普及で瞬時に人は世界の情報を入手することができるようになった。音楽ソフトも映像編集ソフトも驚異的な進化を遂げ、いまやiPhone だけで映画が撮れてしまう時代になった。

でも、そのテクノロジーの進化は、80年代に僕たちが考えていた未来とは少し異なる。最先端の実験的表現は、資本とコマーシャリズムに回収され、人々はどっぷりと日常に浸って、SNSでの情報交換とECでの消費に明け暮れる。テクノロジーがもたらしたのは、ダムタイプの後継者ではなく、無数のユーチューバーやティックトック・パフォーマーたちでしかない。人類は、むしろ排外主義と刹那主義に埋没して野生化しつつあるというのが実態だろう。

いや、もしかしたら僕たちの意識は確かに変容したのかもしれない。今となっては、もう思い出せないし想像すらできないけれど、80年代に私たちが持っていた世界観や身体感覚は、今のものと決定的に異なっていたはずである。その変容の結果が、現在の私たちの日常なのである。そこから、何が生まれてくるのか、自撮り棒を抱えてインスタ映えする風景を求める人たちがあふれているトリエンナーレやビエンナーレ会場に、2020年代のダムタイプはいるのだろうか。彼らの作品に再会し、改めてあの時代の空気を思い起こしながら、僕は少し途方に暮れてしまったようだ。